042 掛川城

ホーム

100名城

スタンプ

旅行日程

熟語一発検索

みつかる君

みつかる君と行く

時空の旅

| 掛川城 | ||

|

場所 : 静岡県掛川市 (Googleマップ) 築城年代 : 永正9年 (1512)頃、天正18年 (1590) 築城者 : 朝比奈泰煕、朝比奈泰能、山内一豊 主要城主 : 朝比奈氏、山内氏、松平(久松)氏、青山氏、松平(桜井)氏、本多氏、松平(藤井)氏、北条氏、井伊氏、小笠原氏、太田氏 スタンプ設置 : 掛川城御殿 |

||

|

||

|

掛川城より東に500mほどのところにあった掛川古城は、戦国時代の明応6年(1497)から文亀元年(1501)の間に、駿河の守護大名今川氏が遠江支配の拠点として重臣朝比奈泰凞に築かせたといわれています。 その後、遠江における今川氏の勢力拡大に伴い、掛川古城では手狭となり、永正9年(1512)から10年頃(1513)に現在の地に掛川城が築かれました。 永禄3年(1560)桶狭間の戦で今川義元が織田信長に討たれると、永禄11年(1568)義元の子氏真は甲斐の武田氏に駿河を追われ、掛川城に立て籠もりました。翌年、徳川家康は、掛川城を攻め長期にわたる攻防の末、和睦により開城させました。家康領有後、重臣石川家成が入城し、武田氏侵攻に対する防御の拠点となりました。 天正18年(1590)全国平定を達成した豊臣秀吉は、徳川家康を関東へ移すと、家康の旧領地に秀吉配下の大名を配置し、掛川城には山内一豊が入りました。一豊は城の拡張や城下の整備を行うとともに、掛川城に初めて天守閣をつくりました。 江戸時代の掛川城は、東西約1400m、南北約600mに及び、徳川家康の異父弟の松平定勝や子、江戸城を築いた太田道灌の子孫太田氏など譜代大名の居城として栄えました。 貴族的な外観を持つ天守閣の美しさは「東海の名城」と謳われました。しかし、嘉永 7年(安政 7年=1854)安政の東海大地震により天守閣など大半が損壊し、御殿、太鼓櫓、蕗の門などの一部を除き、再建されることなく明治維新を迎え、明治2年(1869)廃城となりました。 その後、御殿は様々に使用されながら残りましたが、天守台や本丸の跡など一帯は公園とされてきました。掛川市民の熱意と努力が実を結び、天守閣は平成6年に140年ぶりに木造で再建され、ふたたび美しい姿を現しました。 ~ パンフレット引用 ~ |

||

|

掛川城天守閣 |

||

|

掛川城天守閣の特徴 掛川城天守閣は、外観3層、内部4階から成ります。6間×5間(約12m×10m)の天守閣本体は、決して大きなものではありませんが東西に張り出した部を設けたり、入口に付櫓を設けたりして外観を大きく複雑に見せています。1階、2階に比べ4階の望楼部が極端に小さいのは、殿舎の上に物見のための望楼を載せた出現期の天守閣のなごりといえます。白漆喰塗り籠めの真白な外容は、京都聚楽亭の建物に、黒塗りの廻縁・高欄は大阪城天守閣にならったと考えられます。 ~ パンフレット引用 ~ |

||

|

天守閣 |

||

|

天守閣 |

||

|

霧吹き井戸 永禄11年(1568)から12年(1569)徳川家康は今川氏真が立て籠もる掛川城を攻めました。この時、井戸から立ち込めた霧が城を包み、家康軍の攻撃から城を守ったという伝説があります。 ~ パンフレット引用 ~ |

||

|

霧吹き井戸 |

||

|

狭間 城郭内の建物や塀に設けられた穴で、内側から鉄砲や弓矢で攻撃するための施設。 ~ パンフレット引用 ~ |

||

|

狭間 |

||

|

狭間 |

||

|

石落とし 天守台の張り出し部に設けられ、石を落としたり、槍を突き出したりして、石垣を登ってくる敵を攻撃する施設。 写真では、見にくいが天守と石垣の間の張り出し部(三角形部分)下面。 |

||

|

天守と石落し |

||

|

軒唐破風と火燈窓 破風とは、軒の三角形部分をさし、掛川城天守閣に用いられているものは寺社建築に起源をもち、唐破風と呼ばれています。火燈窓は、鎌倉時代以降に禅宗寺院の建築に用いられた窓の形式。ともに城郭の装飾として用いられるようになりました。 ~ パンフレット引用 ~ |

||

|

軒唐破風と火燈窓 |

||

|

掛川城御殿の歴史 現存する数少ない城郭御殿 御殿は儀式・公式対面などの藩の公的式典の場、藩主の公邸、藩内の政務をつかさどる役所という3つの機能を合わせもった施設です。掛川城御殿は、二の丸に建てられた江戸時代後期の建物で、現存する城郭御殿としては、京都二条城など全国でも4ヵ所しかない貴重な建築物です。 書院造と呼ばれる建築様式で、畳を敷きつめた多くの部屋が連なり、各部屋は襖によって仕切られています。当初は、本丸にも御殿がつくられましたが、老朽化したり災害にあって、二の丸に移りました。 嘉永7年(安政元年=1854)安政の東海大地震で御殿が倒壊したため、時の城主太田資功によって安政2年(1855)から文久元年(1868)にかけて再建されたのが現在の御殿で、明治元年(1862)までの間、掛川藩で使われました。 駿河遠江など70万石の大名として徳川亀之助(家達)が江戸から駿府に移ってくると掛川にも旧幕臣が移り住み、御殿は勤番所と学問所に使用されました。 廃藩置県とともに掛川宿に無償で下付されて聚学所となり、その後も、女学校、掛川町役場、掛川市役所、農協、消防署などに使用されてきました。 その後、江戸時代の藩の政治や大名の生活が偲ばれる貴重な建物として、昭和47年(1972)から昭和50年(1975)まで保存修理が実施され、昭和55年(1980)1月26日、国の重要文化財に指定されました。 掛川城御殿の構造 掛川城御殿は、7棟よりなる書院造で、部屋はそれぞれの用途に応じ約20部屋に分かれています。 最も重要な対面儀式が行われる書院棟は、主室の御書院上の間と、謁見者の控える次の間・三の間から成ります。藩主の公邸の小書院棟は、藩主の執務室である小書院と、藩主の居間として使われた長囲炉裏の間から成ります。東側は藩政をつかさどる役所の建物で、目付・奉行などの役職の部屋、警護の詰所、帳簿付けの賄方、書類の倉庫である御文証などがあります。小書院棟の北側には、勝手台所がありましたが、明治時代に撤去されてしまいました。 江戸時代には身分によって入口が異なっており、藩主や家老は式台玄関から、その他の武士は玄関東側から、足軽は北側の土間から入りました。 ~ パンフレット引用 ~ |

||

|

掛川城御殿 玄関屋根の起り破風と蕪懸魚 |

||

|

玄関屋根の起り破風と蕪懸魚(かぶらげぎょ) 破風とは、軒の三角形部分をさし、破風板が上方に凸形に反ったものを起り破風という。棟木の端を隠す飾りが懸魚で、掛川城御殿のものは蕪懸魚と呼ばれる。 ~ パンフレット引用 ~ |

||

|

掛川城御殿 玄関 |

||

|

掛川城御殿 三の間 |

||

|

御書院上の間 床の間と脇 御書院は城主の対面所で、上の間はその主室にあたる。框(かまち)を入れ畳を敷いた床の間と、脇には違い棚が設けられている。右手には付書院を略した障子窓がある。 ~ パンフレット引用 ~ |

||

|

御書院上の間 床の間と脇 |

||

|

小書院 |

||

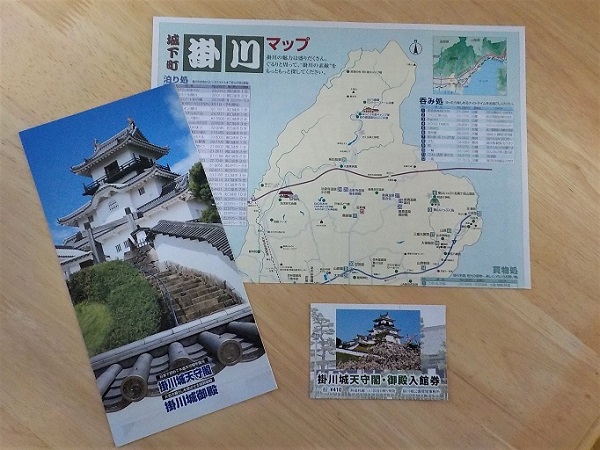

パンフレットと入場券 |

||

| 上に移動する |

掛川城のスタンプ

掛川城への旅